Tanto vale dirlo subito: Mindhunter è uno dei migliori originali Netflix di quest’anno. Una storia coinvolgente, il male assoluto raccontato, le relazioni umane, l’empatia tra persone al di là del crimine e David Fincher, che in parte ha girato la serie.

La storia è tratta dal libro Mind Hunter: Inside FBI’s Elite Serial Crime Unit, scritto da John Douglas e Mark Olshaker e si colloca alla fine degli anni ’70, quando le scienze comportamentali e la psicologia facevano il loro primo ingresso nelle procedure di identificazione e cattura dei criminali.

Tutto quello che Hollywood ci ha mostrato negli ultimi decenni sulla costruzione del profilo criminale, sulle tecniche che aiutano a prevedere le mosse successive, etc. che vengono comunemente utilizzate dalle unità investigative, ha inizio proprio in questo periodo. Tant’è che la stessa espressione serial killer, viene coniata proprio all’interno di questa unità dell’FBI per una necessità pratica di identificare un preciso comportamento criminale.

La trama alla base di Mindhunter è piuttosto semplice: c’è il poliziotto giovane e c’è il poliziotto vecchio; uno legato agli ideali, l’altro abituato a fare i conti con la realtà; una fidanzata misteriosa per uno, una moglie e qualche problema per l’altro; e poi un capo poco comprensivo, una nuova collega, prestata all’FBI che fa da mentore al giovane Holden Ford ed un’America divisa tra la cultura hippie là fuori nelle strade e nelle Università e nei circoli, e impostati retaggi del dopoguerra che ancora contaminano le istituzioni. Tant’è che la squadra che vuole studiare il comportamento criminale intervistando i serial killer, non gode di ottima fame al Bureau e viene sbattuta nel classico seminterrato polveroso.

Holden Ford è il giovane poliziotto, Wendy Carr è la professoressa prestata all’FBI e Bill Tench, il poliziotto scafato e un po’ disilluso.

Molti degli assassini condannati che intervistano sono realmente esistiti. È il caso, ad esempio, di Edmund Kemper, dichiarato colpevole di dieci accuse di omicidio, nonché di smembramento e necrofilia, o Richard Speck, che uccise in una sola notte del 1966 otto ragazze che studiavano per diventare infermiere o, ancora, Jerry Brudos che strangolò quattro donne negli anni ’60, noto alle cronache anche per essere un feticista delle scarpe femminili.

Edmund Kemper commise 10 omicidi tra il 1964 ed il 1973. È ancora in vita, in un carcere in California.

Speck aveva 24 anni quando si introdusse in una casa dove vivevano delle studentesse e sistematicamente ne uccise otto, “dimenticandone” una che si era nascosta sotto un letto. È morto nel ’91 in carcere per un attacco di cuore.

Ma la trama de “la squadra dei buoni vs i peggio cattivi d’America” è solo la superficie perché a ben vedere, in Mindhunter c’è tanto altro. Innanzitutto c’è il male, quello peggiore che riusciamo ad immaginare, rappresentato da questi serial killer che accettano di parlare con i due agenti dell’FBI. Gli agenti sono interessati ad identificare le componenti e le origini del comportamento criminale ma proprio nei dialoghi coi criminali – che l’agente Ford registra con meticolosità – si sviluppano i momenti più intensi ed interessanti della narrazione.

La tensione non è sempre alta, non ci sono grandi momenti di suspence. Il centro del racconto si svolge in anonime celle di questo o quel penitenziario, intorno ad un tavolo dove poliziotti e criminali si incontrano e si parlano. È proprio nei dialoghi molto intensi, assolutamente inediti direi, che si vede maggiormente la differenza tra Mindhunter e gli altri crime-show: non ci sono criminali da inseguire e non ci sono cadaveri e nemmeno scene del delitto come siamo abituati a vederne. In compenso c’è molta umanità, espressa sì attraverso i suoi istinti peggiori, ma anche attraverso il bisogno di esorcizzarli.

L’atmosfera è molto Fincher

Alla fine, vedere alcuni dei peggiori esponenti del genere umano avere qualcosa da insegnare, vederli fare da mentore agli agenti dell’FBI, testarne intelligenza e, spesso, un acume finissimo, provoca una sensazione disturbante in chi guarda e ci fa temere per l’equilibrio mentale di Holden, che può penetrare nelle perverse menti criminali solo avvicinandosi fino a sfiorarle, usando tutta l’empatia di cui è capace ma stando attento a non finire dentro quel vortice immondo in cui imperversano alcuni nostri simili.

Re Granchio, leggenda onirica

Re Granchio, leggenda onirica

Perché Ozark è nella mia top 10 delle serie tv di sempre

Perché Ozark è nella mia top 10 delle serie tv di sempre

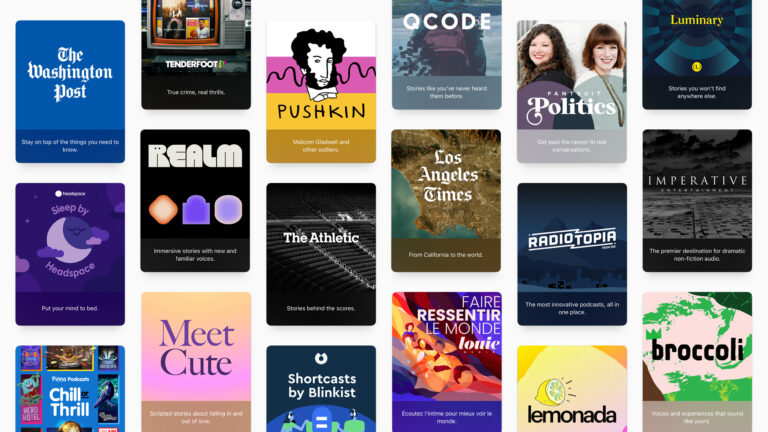

Apple riuscirà a farci pagare i podcast?

Apple riuscirà a farci pagare i podcast?